70余年前,“中国人民解放军西南军区气象干部训练大队”应需而生,历代大气人始终传承与赓续红色基因,坚持守正创新,全力培养德才兼备的气象事业建设者。持续培养了一批以院士、国家级科研人才、军队功臣和全国首席预报员为代表的杰出校友,为我国气象、航空航天、国防事业作出了巨大贡献。

作为学校历史最为悠久、底蕴最为深厚的学院之一,大气科学学院始终以培养气象事业建设者和接班人为己任,在服务国家气象事业中不断前行与发展。自“十四五”规划实施以来,学院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面贯彻立德树人根本任务,通过党建引领激发基层组织育人潜能、传承红色基因营造文化育人环境、创新教学资源提升课程育人质量,全力培育堪当时代大任的气象事业建设者和接班人,打造高质量人才培养的学科专业高地。

党建引领激发育人活力“头雁效应”引领队伍建设

学院党委切实强化政治功能,健全集体领导、党政分工合作、协调运行机制,探索人才培养和党建工作有效对接融合模式,凝心聚力为党育人、为国育才。切实弘扬“支部建在连上”的光荣传统,将红旗插在教学科研第一线。学院5个教工党支部全部建在教学、科研团队等基层教学科研组织上,党支部书记“双带头人”比例达100%,均由正高职称、党龄10年以上的学术带头人担任,有效提升了基层教学科研的组织凝聚力与战斗力。学院教工党员占比达80%,其日常工作与教学科研成果占全体教师相关工作总量的90%以上,充分彰显了基层党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

党建示范与质量创优工作成果渐显,2022年学院党委荣获校级党建双创“标杆学院”称号,党建品牌“气芯协力风云气象”获评学校党建特色品牌。2023年,环境气象教工支部获评“四川高校党建工作样板支部”培育单位,学院荣获校级“课程思政标杆院系”称号,并被推荐申报四川省课程思政标杆院系。2024年,环境气象教工支部入选四川省高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队,学院党委与防灾减灾党支部分别通过学校党建双创“标杆学院”和“样板支部”验收。“十四五”期间共11名师生党员获省级、校级党建工作优秀称号。

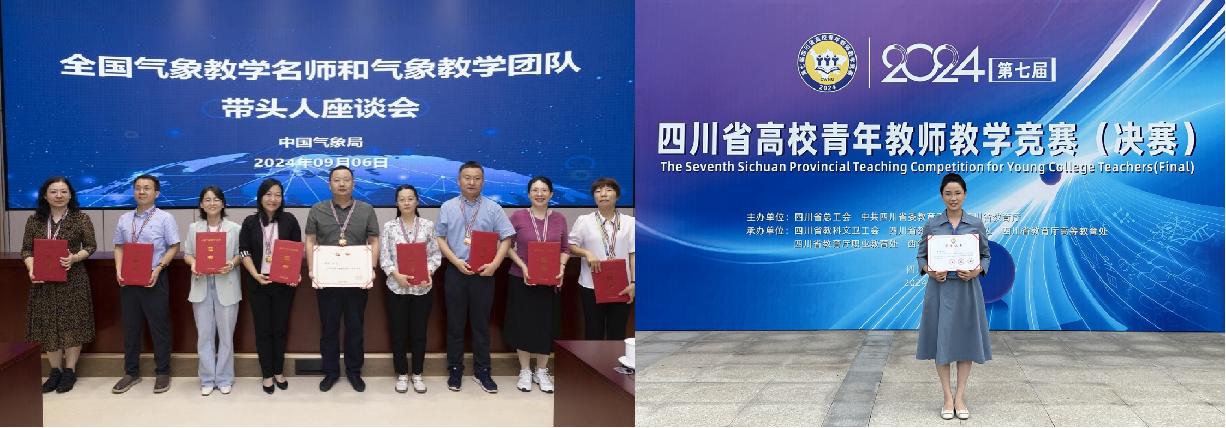

“十四五”期间新引进专任教师34名,其中D类人才8名,目前教师总数达99人,博士学位教师比例超90%,超半数教师有海外学习经历。新增国家级人才1名、省部级人才和教学名师5人。柔性引进首席教授赵平研究员,并获评四川省“天府学者”称号。多名教师在各级教学竞赛中获奖。

大气科学学院主题党日活动

教师获奖现场

博士点申报与建设引领高水平开展学科建设

以博士点申报与建设指标为引领,大气科学学科顺利完成第五轮学科评估工作,达到预期目标。在2022年四川省教育厅组织的首轮“双一流”学科建设绩效评价中,所有建设指标以优秀通过,成效显著。并于2023年入选四川省高等学校“双一流”建设贡嘎计划建设学科II类。2024年获批大气科学一级学科博士学位授权点,并完成首届博士研究生招生。

博士研究生见面会

思政教育与人才培养有机融合建设高质量一流专业

创新教学资源提升课程育人实效。充分根据气象专业类课程内容和特点,深入挖掘提炼其中所蕴含的思政元素和承载的德育功能,将教书育人内涵落实到课堂教学的主渠道之中,引导专业中的各门课程“守好一段渠、种好责任田”。学院担任了教育部大气科学类专业教学指导委员会(2018-2022)专业类课程思政教学指南制定单位,联合气象出版社出版了全国首本《大气科学类专业“课程思政”教学案例》,学院大气科学专业、大气科学基础课程群教学团队获批为省级课程思政示范专业、示范教学团队,学院21门课程获评为省级、校级“课程思政”示范课。同时学院结合人才培养方案与课程大纲修订,明确将思政教育要求融入培养方案,把思政教育内容融入课程大纲,全面推动所有课程深度融入“国家使命、科学精神、科学伦理、大国工匠”等思政教育元素,通过专业知识和技能传授,启发学生自觉认同,产生共鸣与升华,实现了潜移默化地提升课程育人实效。

大气科学和应用气象学两个专业分别获批国家一流和四川省一流专业建设点。大气科学学院获“四川省课程思政标杆院系”。学院以“厚基础、重应用、盯前沿”为培养定位,构建了以创新驱动为引领、以国家与行业需求为目标的大气科学培养体系,并将科学家精神和气象事业的科技创新属性教育贯穿人才培养全流程,强化科教融合、理实结合对人才培养的引领作用。近5年,本科生升学录取率平均达到40%,学生在学术研究和学位论文方面的高质量成果不断涌现,抽检合格率保持在100%,显示了人才培养质量得到了社会的广泛认可。

党建引领推动科研团队建设围绕国家需求开展有组织科研

围绕国家气象科学研究和防灾减灾需求,结合学科传统优势和特色,开展有组织科研。近年来,在获奖、国家级项目和高水平论文方面屡有突破。大气科学学院作为我校地球科学和生态环境科学的主要力量,助力学校地球科学学科和生态环境学科先后进入ESI(基本科学指标数据库)全球排名前1%,实现了学校学科ESI全球前1%零的突破,这标志着学校在该学科领域迈入了国际高水平行列。在高层次、高水平科研平台建设、高水平成果产出、高层次项目申报等方面,党委和党支部书记作为学术带头人冲锋在前,起到了先锋模范的带头作用。党委书记张宇牵头重组的“复杂地形区域气候变化与资源利用四川省重点实验室”成功获批。以“大气环境与健康气象团队”为基础的环境气象党支部入选四川省高校“双带头人”教师党支部书记“强国行”专项行动团队,党支部书记张小玲教授获“四川省高校优秀党务工作者”称号,并于2021年牵头成功获批“成都平原城市气象与环境四川省野外科学观测研究站”。在“十四五”期间,我们取得了显著的科技创新成就,成功获得省级科技进步奖8项,其中一等奖2项,二等奖3项,三等奖3项,这在全国范围内展现了我们强劲的科技创新实力。我院在2023年度国家自然科学基金项目集中接收申请评审中,共获批40项,其中包括重点项目2项,立项科技部重点研发计划课题6项。

四峨山生态气象观测塔

传承红色血脉继承科学家精神社会影响力持续向好

广泛挖掘与丰富学校及学院发展历史中特色的思政教育基因(气象训练大队、老红军校长等),充分挖掘气象校友奋斗史中特色的思政教育元素(校友坚守西沙群岛等气象站)、学院服务气象行业中的特色思政内容(气象防灾减灾宣传志愿者中国行等)、校友中的科学家精神(李泽椿院士、国家杰青获得者罗德海、黄刚,“中国青年女科学家奖”、国家杰青获得者孟宪红、“全国先进工作者”吴启树等),引导学生树立“气象强国、建设有我”的理想信念。延续并传承学院独具特色的气象国防绿文化,充分发挥省级五彩团学名团干工作室的积极作用,结合“3.23气象日”精心开展丰富多彩的“家乡的气象谚语”“传承二十四节气,弘扬优秀传统文化”气象文化活动,创立形式多元、成效斐然的系列气象文化品牌。进一步拓展并壮大学院“三微一端”融媒体、新媒体文化矩阵,巧妙运用青年学生喜闻乐见的新技术、新方式,引导他们牢固树立唯物史观和正确价值观,坚定不移地永远听党话、跟党走。

校友刘红武(左上)、孟宪红(右上)、吴启树(左下)、郭本军(右下)

气象科普研学活动

学院充分发挥气象预报技术开发及应用、气象防灾减灾和医疗康养气象等优势领域的引领作用,以高水平人才培养和科学研究为依托,助力地方经济社会新发展。进一步加强科普基地建设,推动科普中国落地,推进气象科学普及。由我校发起的“气象防灾减灾宣传志愿者中国行”活动是目前国内开展规模最大、影响最广、参与人数最多的气象科普服务活动,并纳入共青团中央“三下乡”13个全国专项之一。长期为中国气象局和部队提供理论与业务培训。在近年来的软科学科排名中,大气科学学科均稳居全国前50%之列。为气象事业发展与人才培养贡献“大气”力量。

气象科普讲解大赛、气象防灾减灾宣传志愿者中国行活动